面向复杂环境需求,发展以光热调控材料为核心的功能复合材料,融合微结构设计与智能响应,通过调控不同波段的光谱性能实现对光和热的精准调控。

全球面临能源紧张和环境问题,探索高效节能与环保途径迫在眉睫。智能光热调控技术能动态调节光热特性,精准控制光与热,实现物体温度精准管理,在隔热、集热和散热等领域潜力巨大,正推动建筑、汽车、航天、消费电子等行业变革。

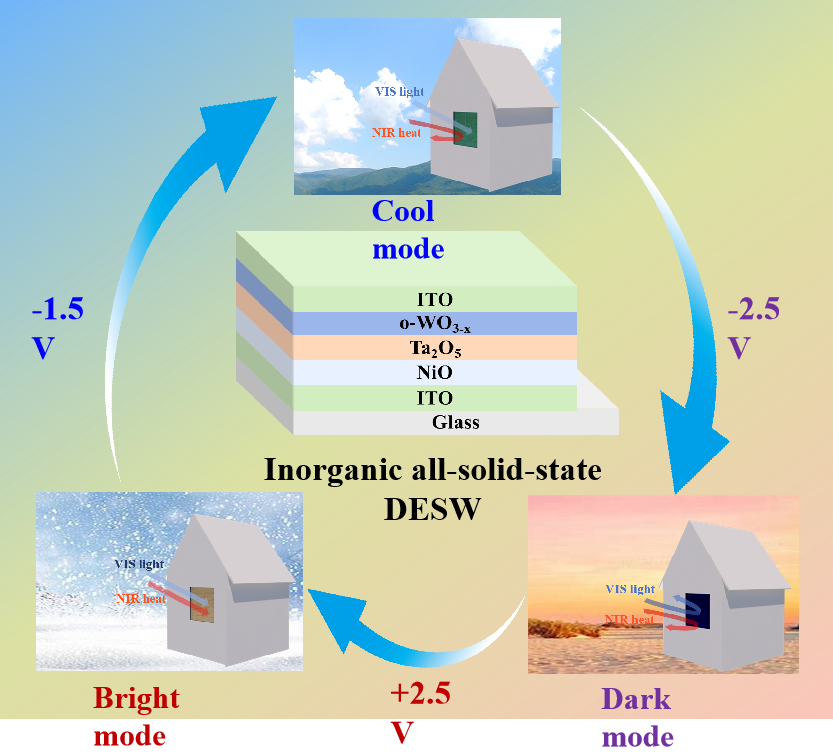

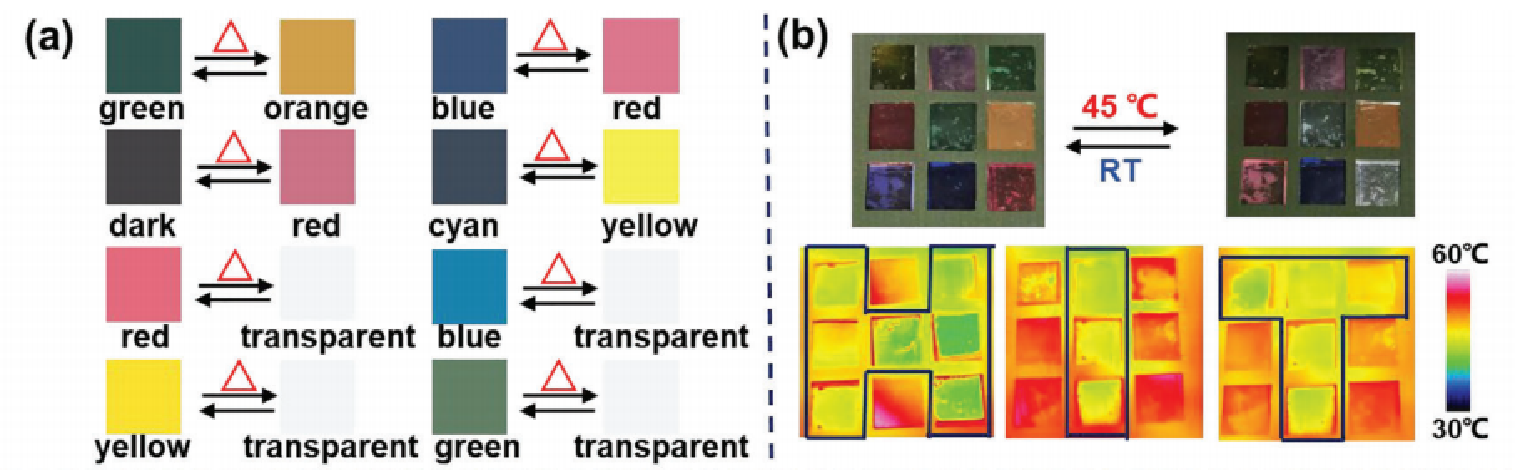

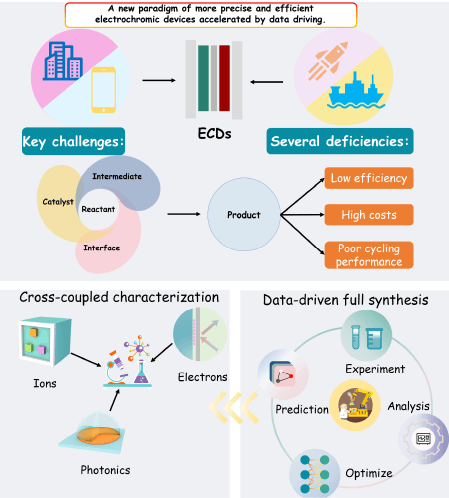

电致变色是指材料在电场作用下发生氧化还原反应而引起的光学属性稳定且可逆的变化。团队针对可见-近红外-中远红外波段的光谱动态调控,着重开展无机全固态电致变色器件、有机柔性电致变色器件及金属可逆沉积器件方面的研究,在建筑、汽车、航天及消费电子领域具有广泛应用前景。

EC建筑幕墙 |

EC汽车天幕 |

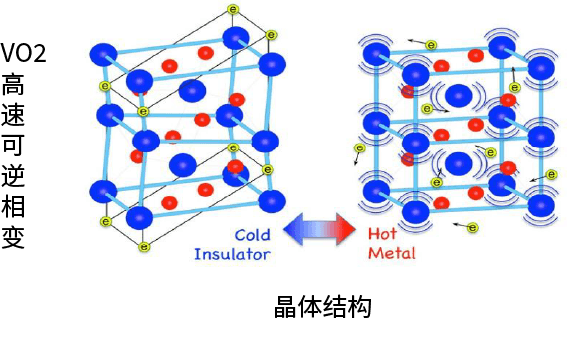

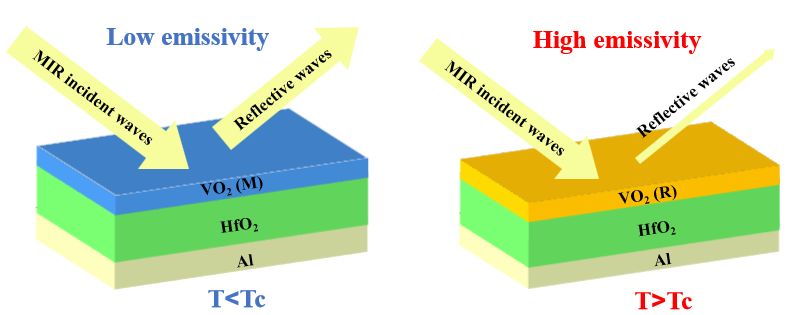

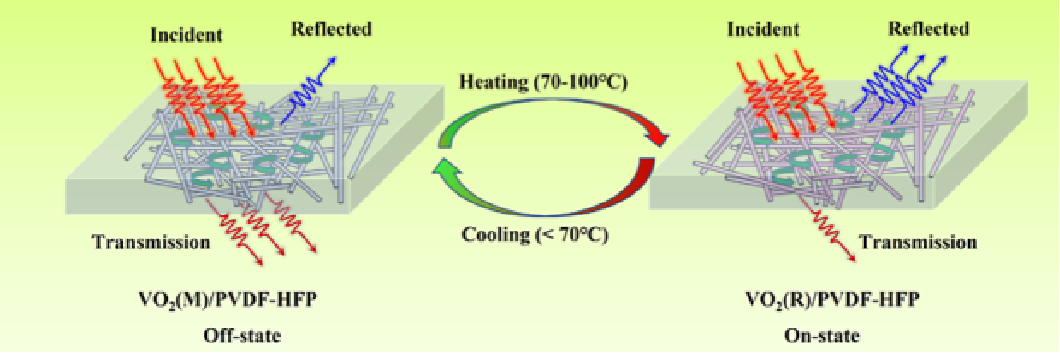

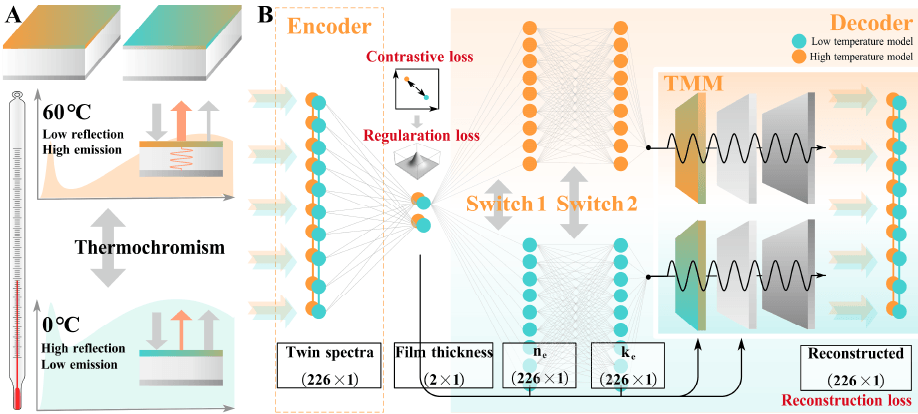

基于VO2金属-绝缘体相变特性,开展无源自适应光谱调控技术研究,实现从可见光到微波波段的超宽波段动态光谱调控,应用于航天、国防和双碳等国家重大战略领域。

- 智能光热调控

- 仿生超构光谱调控

- 柔性多功能材料与器件

- 光热调控AI+

VO2薄膜高反;在常温下红外高透,高温呈红外高反金属基底材料上可以实现智能热控

VO2薄膜高反;在常温下红外高透,高温呈红外高反金属基底材料上可以实现智能热控

1、无机全固态器件

采用磁控溅射和电子束蒸镀技术,制备互补结构的无机全固态电致变色器件,攻克膜层难题,实现薄膜快速沉积与性能调控。器件可见波段光学调制范围大(超过60%)、响应快(1分钟以内)、循环稳定性高(超过10万次循环)。

团队深入研究以金属锂为电解质的器件性能,用电子束蒸发法制备不同 Li 厚度的锂化 WO3 薄膜,掌握 Li 厚度对器件光学调制、响应时间及循环稳定性的影响规律。按最佳 Li 厚度制备的器件,光学调制幅度大、着色效率高、循环稳定性好。还研究多种金属氟化物作电解质,明确不同金属离子对器件性能的影响规律。

团队率先探索无机全固态器件在中远红外波段的光热调控性能,制备出 ITO/NiO/LiTaO3/WO3/ITO 结构器件,红外发射率调节幅度高达0.3,明确其基于 Drude 自由电子气理论与分子振动吸收双重调控机制。

2、多波段智能光热调控器件

采用PVD技术在低氧气氛下制备了氧缺陷含量可调的非晶和晶态WO3-x薄膜,基于该WO3-x薄膜构建的无机全固态EC智能窗,不仅能够选择调控可见光与近红光的透过率(具有亮、冷、暗三种工作模式),还具有出色的热调节能力( 16.7℃的温度调制)与节能效果(节省约10%建筑能耗),在绿色建筑领域具有很大的应用前景

通过引入红外透明的Ge/HfO2光子结构,解决可见和红外波段的耦合特性,实现可见-红外兼容调控。器件展现出红外发射率的动态调节能力(0.28),且在可见波段具有宽色域分布。

将电子调控机制引入F-P谐振腔结构器件中,设计并构筑了可见透明的电致变红外发射率器件。基于此,研发叠层电致变色/发射率器件,首次实现太阳吸收率(Δα=0.40)和红外发射率(Δε=0.42) 选择调控,提供明、暗、暖和冷四种工作模式,为建筑节能智能窗提供新方案。

3、柔性电致变发射率器件

团队制备 Au 与聚苯胺复合的柔性电致变发射率器件,在 8 - 14μm 波段发射率调控幅度达 0.4;设计铈离子掺杂聚苯胺薄膜,该波段调控幅度提升至 0.58,且兼具循环稳定性、柔性与响应速度。还发现聚苯胺薄膜形貌影响光谱调控,添加聚合物添加剂可使其在 2.5-25μm 波段发射率调控幅度达 0.45,器件循环稳定性优异 。

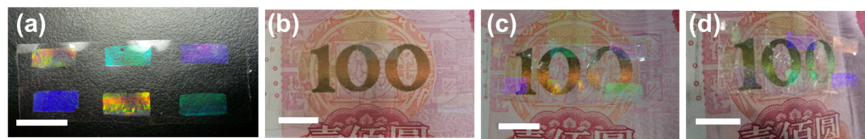

团队研制兼具多色彩和红外辐射可调的柔性电致变色器件,构建了具有三明治结构的聚苯胺基电致变色器件,表现出红外/可见兼容的光谱调控能力,实现了可见和中远红外波段光谱调控的解耦,在智能多色显示、防伪、光学安全等领域具有重要应用。

基于变色龙皮肤感受器的仿生伪装设计原理,制备铈离子定向诱导生长的突触化聚苯胺薄膜,铈离子的诱导催化作用改善了聚苯胺的刚性分子链共轭结构,使聚苯胺薄膜红外调控能力得到显著提升。基于该薄膜,设计制备了一体化柔性电子皮肤器件,室温下该器件可调节的人体温度可达5.7℃。

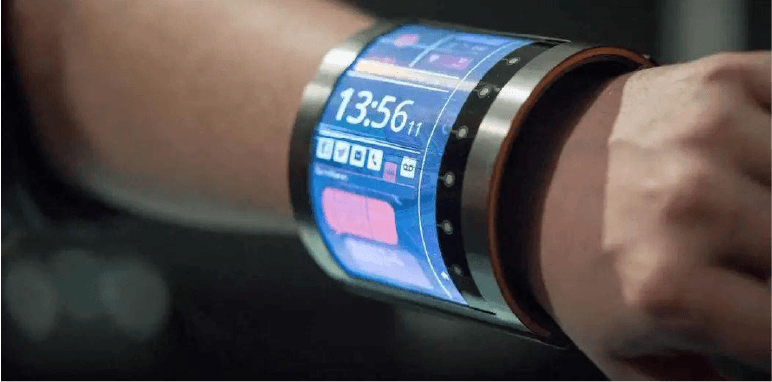

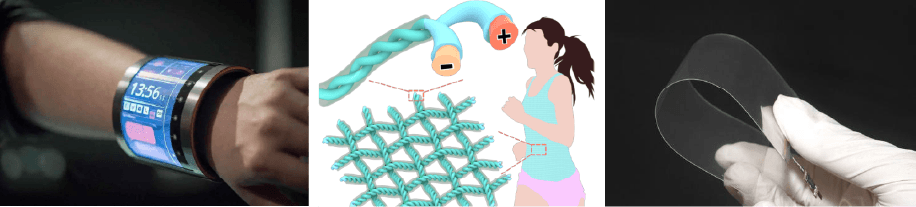

针对可穿戴辐射可调器件,设计碳纤维与聚苯胺核壳结构纤维器件,在 7.5 - 14μm 波段实现热辐射调节,红外发射率达 0.4,可变色且响应快、稳定性优。受紫藤结构启发,设计生物藤茎结构光纤器件,在 8 -14μm 波段调控能力强,响应迅速(2.44 s),循环稳定性(>5000次循环)与机械稳定性(>5000次弯曲循环))优异,在个人热管理和智能可穿戴设备中具有广泛的应用。

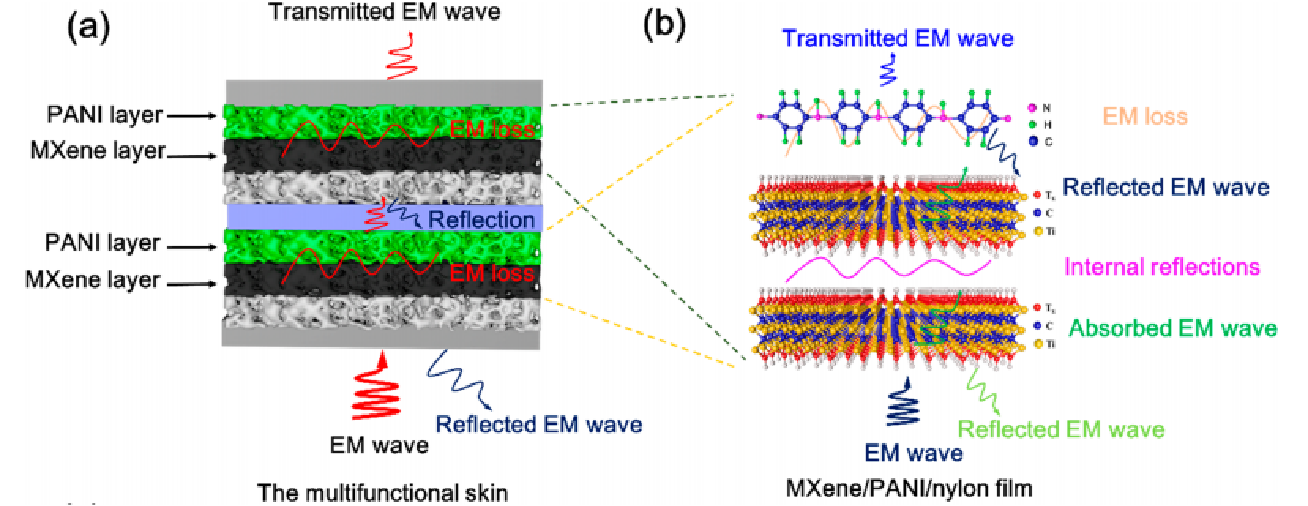

4、电致变发射率-电磁屏蔽多功能柔性器件

团队研制兼具红外发射率调控和电磁屏蔽双功能的聚苯胺电致变色器件,在8-14波段实现0.43的发射率调控幅度和16.1 dB的EMI屏蔽效率,器件表现出优异的循环稳定性,有望应用于热管理、防伪和电磁屏蔽相关领域。

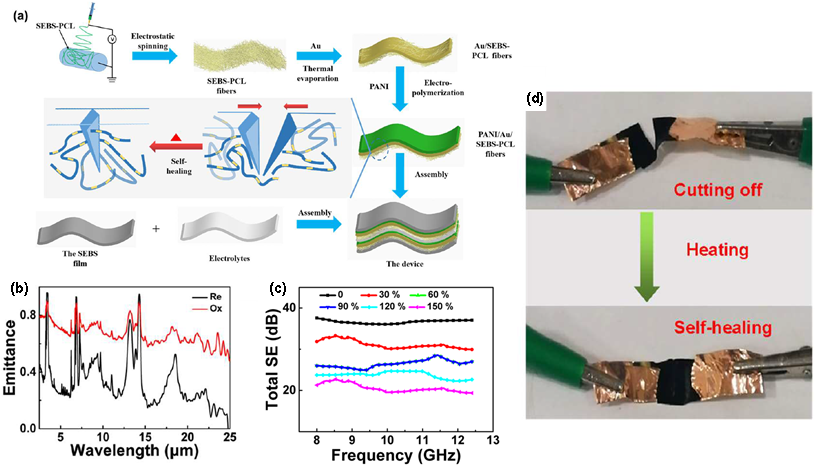

基于 PANI/Au/SEBS-PCL 电极制备自愈合型电致变色器件,兼具热辐射和电磁屏蔽双重动态调控性能。其在 8 - 14μm 波段红外发射率调控幅度达 0.37,受应变时达 0.43,电磁屏蔽变化 16.1 dB,且自愈性能优异。

5、可逆金属沉积电致变色器件

可逆金属沉积通过金属离子氧化 / 还原反应实现器件褪色 / 着色。团队以金、银等贵金属为研究对象,控制纳米颗粒生长,利用局域表面等离子体共振,实现可见波段光谱连续调控。开发出具有透过、反射、吸收态的电致变色器件,透过率调节达 85%,反射率调节达 75%,耐温 -35℃~40℃,在低能耗显示等领域应用前景广阔。

1、智能热控涂层

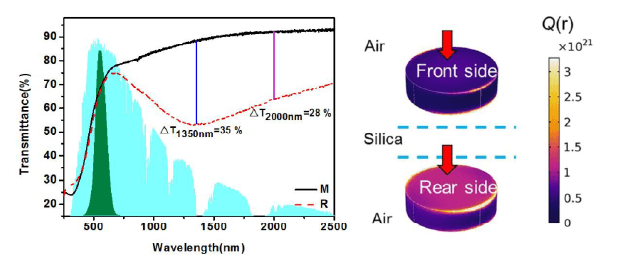

针对航天器新一代热控需求,设计VO2超表面,探索红外辐射特性调控内在机理(在外界温度变化时发生可逆相变,伴随着红外发射率的显著变化)。通过耦合LSPR和F-P共振效应,拓宽红外动态调控波段,拉大红外光谱动态调控幅度,降低相变温度,为智能热控涂层研发提供理论支撑。

采用高能脉冲磁控溅射技术制备VO2智能热控涂层,研究其红外发射率动态变化规律,研发的VO2智能热控涂层红外发射率调控幅度可达0.5 ,具备低温保温-高温散热功能,入选天问二号探测器关键热控技术。

2、电磁波动态调控材料

针对人工智能对电磁波调控的需求,利用VO2相变前后电导率变化进行电磁波动态调控研究,发展了基于VO2纳米线的电磁波动态调控复合材料,能够实现电磁波电磁波"透过到吸收"和"吸收到反射"两种模式动态调控。

提出通用的VO2超宽谱段电磁波自适应调控器件设计方案(通过改进并级联两个基于VO2的智能可调光学腔结构,保证各膜层的光学可达性,最终实对可见、近红外、中红外乃至太赫兹微波的超宽谱段电磁波的自适应动态调控。

3、智能窗

针对黑龙江冬季供暖耗能为主的节能需求,开展高透明热致变色智能窗研究,利用金属态VO2纳米颗粒在近红外波段的局域等离子体共振效应,实现对太阳辐射的无源自适应动态调控,保证高透明状态冬季充分利用太阳辐射的加热,夏季降低抑制太阳辐射保温。

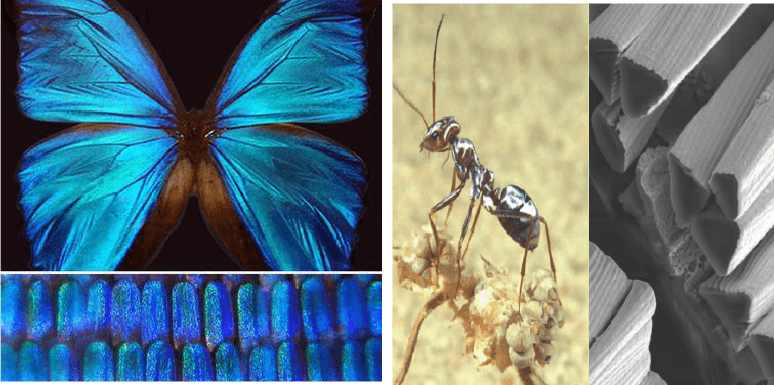

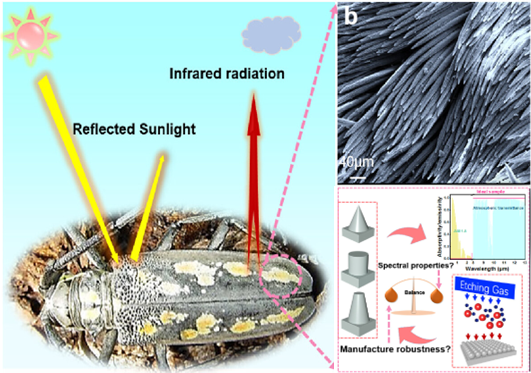

亿万年进化赋予生物卓越的光热调控能力,如银蚁靠特殊皮肤在沙漠散热、变色龙变色伪装、翠鸟蝴蝶色彩艳丽,皆因独特微纳结构与光波作用。团队师法自然,引入前沿的仿生超构设计,获得自然材料不具备的超常光学性能。

银蚁靠特殊皮肤在沙漠散热

银蚁靠特殊皮肤在沙漠散热

天牛表面微米绒毛高反结构

天牛表面微米绒毛高反结构

变色龙改变皮肤颜色

变色龙改变皮肤颜色

蝴蝶表面结构和颜色

蝴蝶表面结构和颜色

- 智能光热调控

- 仿生超构光谱调控

- 柔性多功能材料与器件

- 光热调控AI+

1、光子晶体超材料

光子晶体是指具有光子带隙特性的人工周期性电介质结构,自然界中如蝴蝶翅膀、孔雀羽毛、金龟子外壳绚丽的颜色就是由于其光子晶体结构产生的结果色。团队致力于光子晶体超构材料的构筑性能方面的研究。针对传统光子晶体传感器难以检测分子尺寸和同系物的难题,设计一种MOF光子晶体,利用MOF孔的分子尺寸选择性和MOF孔道的化学环境与分子作用关系,通过研究光子晶体的峰位移动及恢复时间实现分子尺寸的选择性检测。

针对光子晶体的结构色可调控,同时反射峰宽与周期折射率相关,设计了一种半缝宽为8 nm的窄带光子晶体滤光片和利用特殊光学性能防伪。

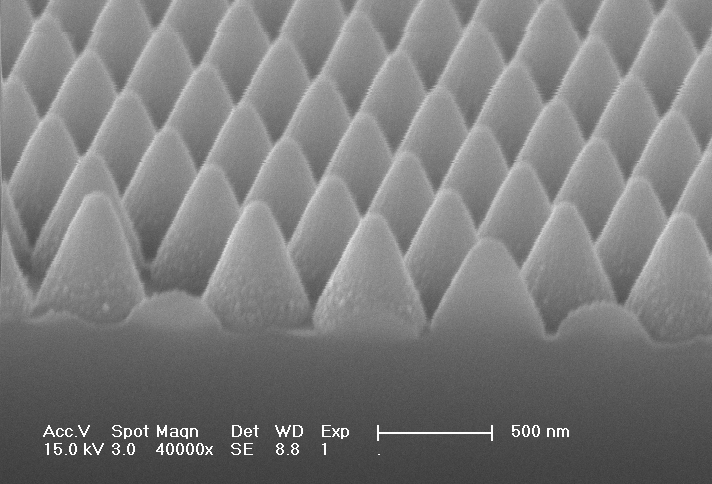

2、抗反射超构表面

研发仿生蛾眼结构低反射CCD,将"鬼像"能量从10%降低到2%,成功解决传统CCD和镜筒表面减反多层膜热应力开裂、适应角度低、结合力差等技术难题,为风云卫星提供20余件光学元件。

3、辐射制冷涂层

辐射制冷是应对能源危机和环境挑战的零能耗却技术,可助力实现 "碳达峰、碳中和"的颠覆性科技。团队致力于开发新型微纳结构辐射制冷材料来提高能效和环境可持续性,并将辐射制冷材料与现有的制冷技术结合,探索如何在实际应用中实现最佳冷却效果。

受彩虹蜘蛛启发,利用微纳结构的光学衍射特性设制备基于SiO2多尺度微结构辐射制冷超材料。SiO₂微柱阵列可显著抑制 8-13μm 红外反射,并巧妙调控可见光空间分布,呈现出绚丽的色彩效果。实测数据显示,在阳光直射环境下,该超材料可使表面平均温度降低 7.1°C,既实现了日间辐射冷却效能的突破,又赋予冷却器独特的美学价值。

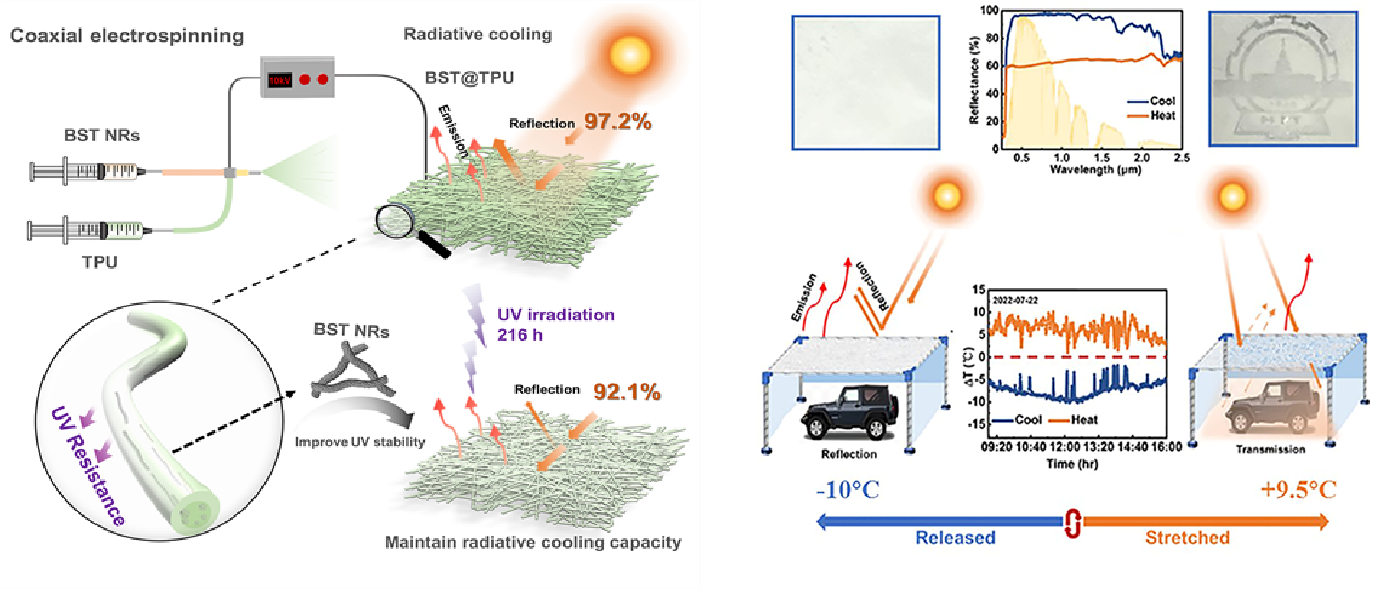

聚合物材料因成本低、易加工、兼具高反射与高红外发射率,成为辐射制冷领域热门。团队用静电纺丝制热塑性聚氨酯纳米纤维膜,经机械拉伸可切换辐射冷却与太阳光加热。针对聚合物紫外线老化问题,采用同轴电纺制备 BST@TPU 膜,以 BST 纳米棒为芯、TPU 为壳,利用其特性提升抗紫外线能力,补偿反射率,将膜使用寿命延长三倍。

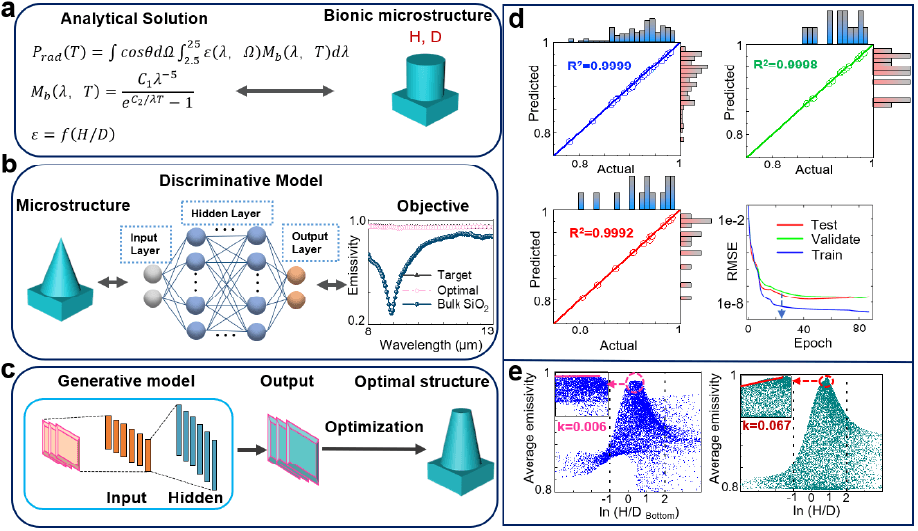

光热调控材料组成结构多样,光学属性丰富且可设计性强。但传统研发模式无法满足高端装备多品种、小批量、个性化快速研制需求,材料性能未充分发挥。团队运用数据驱动计算和深度学习技术优化微纳结构设计,提高研发效率与能力。

深度学习作为人工智能分支,已成为各领域有力设计工具。光热调控超材料设计因结构参数复杂、物理模型非线性而具挑战,深度学习在加速正向模拟与逆向设计上优势显著。 团队用工程数据集训练智能体,将光谱模拟速度提升超三个数量级,优化膜系结构实现热控器件发射率极致调控,兼顾工艺与尺寸效应。该研究为在工程数据科学中结合物理启发、人工经验,用残缺单一特征数据训练深度神经网络解决实际问题提供范例。

目前智能光热调控材料的性能优化模式研究大多基于传统经验法和试错法,存在研发周期长、资源消耗大等固有缺陷,难以实现微观结构理性设计与宏观性能的精准映射。团队构建基于深度学习的多尺度模拟平台,通过高通量筛选优化光热响应材料的分子设计,突破传统合成方法的性能与寿命瓶颈,开创数据驱动的智能光热材料研发新范式。

当前辐射制冷超构光热调控材料研究多聚焦冷却机制解析,对材料性能参数敏感性研究不足。传统数值模拟成本高、耗时长,优化困难,制约高效微观结构设计。为此,团队采用机器学习尤其是深度学习模型,优化设计 SiO₂基仿生光子结构,探究材料与光谱响应关系,实现 0.985 的红外发射率。

- 智能光热调控

- 仿生超构光谱调控

- 柔性多功能材料与器件

- 光热调控AI+

围绕新能源材料与器件等新兴领域对柔性及可穿戴等材料轻型化、微型化、功能集成化的发展需要,重点开展能量储存与转换等多功能集成的柔性多功能材料和器件的研究。

纤维状超级电容器在可穿戴电子织物领域前景广阔。传统纤维电极因缺乏有效交联和离子通道,性能受限。研究团队用液晶化湿法纺丝技术,制得 Ti3C2Tx MXene 纳米片组成的定向纤维电极,借静电作用强化交联、调控结构。该 MXene 纤维电容器能量密度达 77.6 mWh cm−3,柔韧稳定,可集成于纺织品供电,为可穿戴设备发展提供新方案。

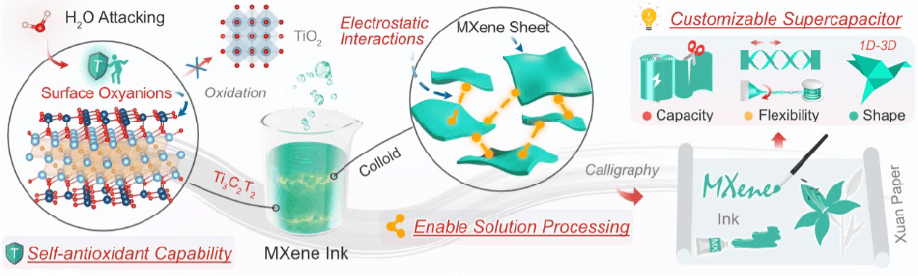

溶液处理 MXene 墨水是实现其前沿应用的有效途径,但制备无添加剂的高稳定、易加工墨水颇具挑战。研究提出以氧阴离子封端的 Ti3C2Tx MXene 墨水,其自抗氧化能力强,保质期长达 5 个月,氧阴离子增强层间作用,使墨水稳定均匀、可加工性佳。基于此墨水制得的纸基超级电容器性能优异、可定制,该策略为 MXene 在柔性电子领域应用奠定基础。

独立排列纤维可兼顾柔韧性与电化学性能,契合纤维电池需求。研究提出由二维钨酸盐与 MXene 纳米片混合液晶胶体纺制的独立式排列纤维,用于锂 / 钠离子电池。其独特结构构建三维离子通道,实现快速电荷转移,兼具高赝电容与柔韧性,电池展现高可逆容量、优异倍率及循环性能,机械变形下仍可为多种设备供电,有望推动可穿戴电子领域发展。

纤维电池在可穿戴能源领域愈发关键,但其离子传输动力学迟缓制约应用。研究以二维钨酸盐和石墨烯纳米片为单元,构建含二维纳米流体通道与三维互联隧道的纤维电极,加速离子传输,实现高效赝电容存储。制备的锂 / 钠离子纤维电池容量高、倍率优、循环超千次、柔韧性强,机械变形下仍能点亮 LED,为纤维电极结构设计提供新思路,有望提升可穿戴电池性能。

- 智能光热调控

- 仿生超构光谱调控

- 柔性多功能材料与器件

- 光热调控AI+